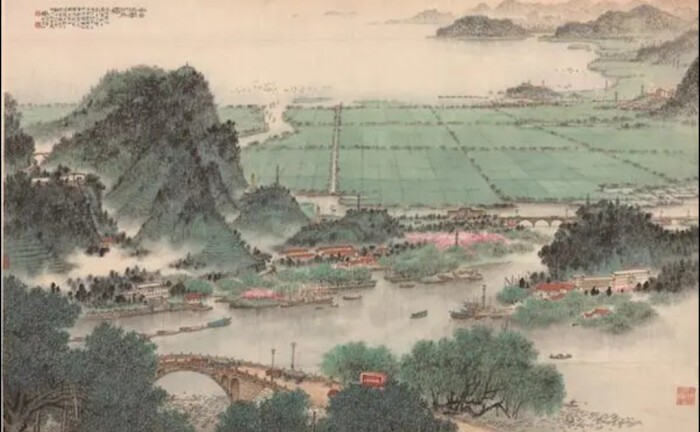

江南农业迅速发展的主要原因有:北方人口大量南迁,充实了江南的劳伏纤动力,带去了先进的生产技术;南方少数民族与汉族融合,加速了当地经济发展;一些统治者推行劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等有利于农业发展的政策。

水稻种植技术 魏晋南北朝时期,江南水稻种植从江东扩展到整个长江流域,进而扩展到岭南、闽江流域,种植面积也大大提高。 隋唐以后,适于种植高产水稻的污田更加普遍,江淮、江南地区已成为粮食高产区,粮仓比比皆是。 北宋时期,水稻种植北移,江北也广种水稻。从越南引进的良种占城稻,已传播到江淮地区,由此大幅度提高了这一地区的产量。 枟宋史枠 中这样记载:“其地饶五谷,尤宜稻麦,皆无旱涝之虞。”南宋时更有“苏湖熟,天下足。 国家根本,仰给东南” 之说。宋代以后,已有籼、粳、糯、早、中、晚稻等品种,在南方一年可种植两季至三季水稻。 宋元时代,我国水稻育苗移栽技术逐步完善,水稻种植基本采用育苗移栽。我国古代水稻栽培技术发展到此基本定型,直到明清甚至现代。

隋唐时期 农业较快发展,其特点表现在:一是江南地区土地资源得到进一步开发,水稻产量大面积提高(围湖造田和向山要田,对自然生态平衡有所影响);二是农业灌溉的发展和农具的改进(如便于水田耕作的曲辕犁);三是农产品商品化程度提高(唐朝中期,政府开始征收茶税)。而江淮地区缺哪仿大面积种植水稻,缓缓江南地区成为粮食重要产地,茶叶成为生活必需品。中亚、波斯商人把胡椒、波斯枣等输入中国。有一些国外蔬菜品种传入我国,如来自地中海地莴苣,来自印度的刀豆,来自波棱国(今尼泊尔)的菠菜等。南诏大部分地区以农业为主,稻谷收割后,又种大麦,是我国农业史上最早实行复种制的地区。

两宋 北方的粟、麦江南大量种植:江北广种水稻,从越南引进的占城稻也传播到江淮地区;棉花的种植由福建、广东推广到长江流域,南宋时棉布逐渐代替麻布成为人们主要衣被原料。

明清 棉花种植由江南推向江北,桑、麻等作物广泛种植。江南大力发展双季稻,岭南出现三季稻。作物新品种玉米、甘薯、马铃薯、烟草引入我国。棉花、蚕桑、茶叶、油料等经济作物的种植面积扩大。明清时期,粮食总产量大幅度提高,经济作物的种植面积扩大了,还形成了一些专业生产区域(如棉花、烟草、花卉等)