1964年,麦家出生于浙江省富阳市大源镇蒋家门口村,父母都是普通的农民。麦家儿时家庭政治地位比较低下,爷爷是基督徒,外公是地主,父亲是“右派”和反革命分子。家里的几顶黑帽子使麦家从小就被别人歧视,没人愿意跟他交朋友,甚至连为人师表的老师也污辱他。在缺乏有效交流又备受欺辱的童年,麦家将内心的恐惧都写成了日记。

在一次访谈中,麦家曾这样回忆童年:小时候因为家庭成分不好银简,被同学歧视,交不到朋友,我很孤独,写日记是我唯一与人交流的通道。日记本是我仅有的朋友,也是孤独的身影。写了十几年日记后,看到有些小说很像我的日记,我就开始写小说了。 1981年,麦家参加高考,并因数学100分、物理98分的高分和语文60分的低分,侥幸被解放军工程技术学院无线电系录取。这是一所培养军事情报人员的秘密院校,毕业后麦家被分到某情报机构工作,为他日后创作《解密》《暗算》等一系列特情文学提供了帮助。

在茅盾文学奖答谢词中,麦家这样说道:二十八年前,一个非常普通的日子,我走进了一个极其不寻常的地方,那是一座秘密的军营。我在那里有幸结识了一群特殊的军人,他们是人中精灵,他们的智慧可以炼成金,他们罕见迷人的才华和胆识本来可以让他们成为名利场上的宠儿。但由于从事了特殊的职业,他们一直生活在世俗的阳光无法照射到的角落,他们的故事,他们的情感,他们的命运,是我们永远的秘密。事实证明,我普通的智商和优柔寡断的性情根本不配做他们的战友。我被淘汰了!所以,事隔不久,悄悄地我走了,正如当初我悄悄地去。然而他们却再也没有走出我的心间。他们像你年少时代的一场单相思的恋爱,因为神秘而变得更加完美,因为没有收获,反而成了永久的想念,冥顽地盘踞于心间。时代在转眼间变得喧嚣,越是喧嚣,他们在我心间的形象越是变得鲜明而亮丽。我知道,时代确实变了,但我相信他们没有变。他们不会变。他们不能变。他们依然是从前,依然是无名无利,却无私无畏。我为他们感动,也为他们心酸。就这样,我以魔术的方式再现了他们,这也是我们惟一能了解他们的方式——因为他们的真实,是不能书写的。

1986年,麦家以多年写的日记为素材写成第一篇小说《私人笔记本》,投到解放军文艺出版社主办的大型文学双月刊《昆仑》,编辑部主任海波从众多来稿中发现了这篇风格独特的作品,将其改名为《变调》发表在《昆仑》1988年第一期,同年第五期又发表中篇小说《人生百慕大》,并获刊物年度优秀小说奖。

1989年,正是靠《变调》和《人生百慕大》两篇小说,麦家考入解放军艺术学院,和文学结下了不解之缘。

1993年,因为迷恋西藏的创作氛围,麦家主动从南京调到西藏武警水电部队工作。其间迷上博尔赫斯,曾经用一年时间反复读了他一本短篇小说集,甚至可以通篇背出某些小说。

1995年,解放军文艺出版出版麦家第一本小说集《紫密黑密》。

1997年,麦家离开军营。从军17年,他辗转六个省市,历任军校学员、技术侦察员、新闻干事、宣传处长等职。历时11年。2008年调回杭州当专业作家至今。2013年当选浙江省作协主席。 麦家说,成都是他的“第二故乡”,也是他的“福地”,写出了《解密》《暗算》等重要作品。

1997年,麦家离开军营后,转业到成都电视台电视剧部当编剧。因为不坐班,他有大量时间写小说,从此进入创作高峰期。

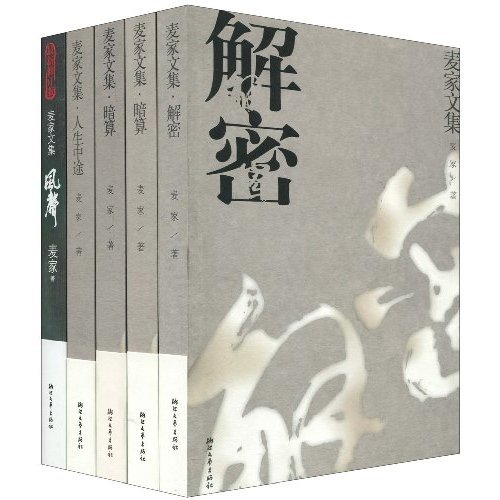

2002年,出版第一部长篇小说《解密》。这是一部历经挫折又绝地完胜的小说,写了11年,被17次退稿,出版后斩获中国国家图书奖、第六届茅盾文学奖提名等8项文学奖,使麦家一战成名。

2003年,出版长篇小说《暗算》。

2004年,创作《暗算》电视剧本。

2005年,《暗算》电视剧播出。作为谍战剧的开山之作,该剧开播后即引发收视狂潮,并开创了一个中国谍战剧时代,使麦家涉足影视圈,走入公众视野。

2007年,出版长篇小说《风声》。 这部小说同时发表在《人民文学》杂志上,是该刊创刊58年来第一次完整刊发长篇伍册小说,并获《人民文学》年度长篇小说奖。授奖词说:《风声》具有强劲的叙事力量;它探索人的高度;它塑造超凡脱俗的英雄;它以对人类意志的热烈肯定和丰沛的想像,为当代小说开辟了独特的精神向度。

2008年4月,《风声》获第六届华语文学传媒大奖年度小说家奖。授奖辞说:麦家的小说是叙事的迷宫,也是人类意志的悲歌;他的写作既是在求证一种人性的可能性,也是在重温一种英雄哲学。他凭借丰盛腔搏宏的想象力、坚固的逻辑,以及人物性格演进的严密线索,塑造、表彰了一个人如何在信念的重压下,在内心的旷野里,为自己的命运和职责有所行动、承担甚至牺牲。 因为童年的不幸经历,麦家一直抗拒回家乡。在写 于2007年的《小说富阳》的短文中,麦家曾这样表达过他对家乡的“不思情”:

年过三十,时光是不能往后看的;不看不知道,一看吓一跳。仿佛并非很久,但其实已经很久,已经25个年头。这个时间起始于1981年8月28日,这一天下午的早些时候,我离开了富阳。年少的我并没有把这次离别看得很重,更没料想到,我可能将由此终生成为富阳的游子,漂泊在他乡。

漂泊意味着思念、牵挂。这有点儿苦涩、沉重。但漂泊也有一种飞行的感觉,故人往事随时远去,又如影相随,似梦非梦,似是而非。这种感觉很奇妙,有一点儿文学的感觉。当我立志要当个小说家以后,坦率说我一直在有意强化这种感觉,即便有时间回富阳探亲,我也总是秘密地来,秘密地走,来去匆匆,行迹诡秘。换言之,我在有意识地回避认识当下的富阳……

然而文章发表后不久,麦家父亲得了老年痴呆症,这促使他调回家乡。

2008年8月,麦家调到杭州市文联当专业作家。

2008年11月,《暗算》在倍受争议中获第七届茅盾文学奖。争论的焦点是《暗算》不是一部传统意义上的文学作品,它写传奇人物,写特情故事,是通俗小说的变种。评委们最终认可了这种“变化”,也可以说一定意义上调整了茅盾文学奖的评奖标准。

2009年,《风声》被改编成同名电影上映,由冯小刚监制,陈国富、高群书导演,李冰冰、周迅、张涵予、苏有朋、黄晓明等大批明星出演,票房2.7亿,成为中国内地商业电影的里程碑。 获新世纪十年十佳电影、 17届北京大学生电影节最佳影片、 第10届华语电影传媒大奖。

2010年,出版长篇小说《风语》。

2011年,被称为电视剧的“麦家年”,一年推出三部电视剧: 一是由麦家亲自担纲编剧的《风语》,央视以85万一集的高价收购,创下央视收购的年代剧单价新高; 二是《刀尖》改编的电视剧《刀尖上行走》在五大卫视黄金档播出,获同档电视剧收视率第一; 三是《风声》也被改编成电视剧《风声传奇》播出。 这年9月30日,麦家父亲去世。

2012年,在父亲去世一周年之际,麦家饱含深情地写了《致父信》 ,事隔一年后,发表在《南方周末》副刊,如下:

父亲:您好!

知道我才去看过您吗?

一个时辰前,母亲,大哥,大姐,二姐,小弟,我们都去了。今天是农历九月初三,是您仙逝一周年的祭曰,我清早陆点钟就起了床,陆点半出门。我必须趁早,赶在塞车之前出城。现在城里的生活越来越不便,人越来越多,路越来越堵,天越来越低。当然,最那个的是,人心越来越乱,世道越来越黑,连吃进嘴巴里的东西都不安心。我现在吃的疏菜都是自己种的,肉食大多是乡下送来的,没有就尽量少吃,甚至不吃。不吃饿不死,吃了担心死,民以食为忧哪!父亲,这些我想您一定都知道的。您现在应该什么都知道吧,您去了天上,超凡脱俗了,地上的事,人间的事,都瞒不了您的,是吧?

父亲,时光过去真快,眼睛一眨您离开我们已经一个周年。说是离开,其实这一年来我感到您比以往任何时光都贴近我们,母亲几乎无时不刻都在想您、念您,有您爱吃的要给您留一份,天冷了念叨您的衣服够不够,一到大热天,就往家门前的水泥地上泼凉水,好像您还坐在那儿纳凉。母亲说,您是火性子,顶怕热,吃了夜饭总是要去溪坎里拎一桶水泼在屋门前,等热气散尽,您就悠哉乐哉地躺在靠背椅上,翘着二郎腿,摇着大蒲扇,吃着烟,一支接一支,谈着天,数着星,快乐如神仙。我家在山边上,入夜后蚊虫多得要死,但是很奇怪,蚊虫从来不叮咬您。母亲说,是因为您吃烟太多的缘故,血是苦的,尼古丁的味道,蚊虫都不要吃。

母亲总爱把您说的神乎其神。记得小时候每次挨你打,母亲总是安慰我说:“这样好了你又长大了一点。”笑话!哪有这道理?可母亲就是这么说的。为了让我信服,她会旁征博引,不厌其烦地把道理划圆说透。“天下哪个孩子没挨过打?”“孩子都是被打大的,就像婴儿都是哭大的。”“不是说人是铁饭是钢嘛,哪块好铁不是铁匠师傅一鎯头一鎯头敲打出来的?”“当爹的不打你以后出门就要被外面人打,爹现在打你一顿以后你长大了就可以少挨人打。”“爹打你是疼你爱你哪,不想让你被外边人打哪。”听,母亲说得多么头头是道,神乎其神哪,年少的我一度被她迷蒙,挨了您打心里还在默默感谢您呢。

可是那一次,就是那一次,您把母亲用心编的“神话”打破了。父亲,您该知道是哪一次,是我十二岁那年,我在学校跟同学打架,三个人打我一个,老师还拉偏架,把我打得鼻青脸肿。我气得要死,夜里不回家,堵在一户同学家门口,等着他出来,准备跟他决一死战。您知情后,提着一根毛竹抬杠赶来,我以为您是来替我报仇的,激动得朝您扑上去,哭诉自己莫大的怨屈。结果您当着同学的父母狠狠地扇了我两个大耳光,把我已经受伤的鼻梁都打歪了,鼻血顿时像割开喉咙的鸡血一样喷出来,流进嘴巴里,我像喝水一样,一口口喝下去都盛不下,往胸脯上流,一直流到裤档里。要不是同学父母及时阻拦,您还会用竹抬扛打我的是吗?我看见的,您已经举起抬扛要朝我劈下来。那根抬扛跟您的手臂一样粗,劈下来我死定了,不死也废了,不是断手就是跛脚,不是驼子就是瘫子。

父亲,您怎么会这么狠心!

父亲,您怎么能这样打我!

父亲,您错了!您知道那天我为什么跟同学打架?因为您!他们骂您是“反革命”、“牛鬼蛇神”、“四类分子”、“美帝国主义的老走狗”,骂我是“狗崽子”、“小黑鬼”、“美帝国主义的跟屁虫”。总之,什么难听的话都骂了,我为了捍卫您的尊严,一打三,临危不惧,视死如归。我觉得自己是个英雄,你却把我当混蛋,当猪狗。父亲,是的,虽然您以前多次打过我,可这一次真把我打伤心了。我心窝里插了一柄刀,怎么也拨不出来!您该知道,就是从那以后,我变了,变成了一个孤独的孩子,不爱出门,不爱出声。在家里,我像把笤帚一样任人使唤,却总是无声无息;出了门,我像只流浪狗一样,总是缩着身子,耷着脑袋,贴着墙边走路,躲着热闹和欢喜场面。母亲因此给我取了一个绰号,叫“洞里猫”。悲痛让我握不住一滴眼泪,我蔫了,怂(是“尸”字里面一个“丛”字)了,废了。我成了个哑巴、聋子,我把自己完全封闭起来,不跟人玩,不跟人交流。我只跟自己交流,天天写日记,像个城里有志向的孩子一样。其实哪是志向,我是心里充满了痛和恨,找不到地方发泄,在日记里发泄呢。我至今记得,我写的第一篇日记就是发誓以后不再喊您爹。我说到做到——您一定记得——从那以后,我再也没有喊过您爹。直到1993年,我结婚了,带着新婚妻子回家,才跟做贼似的含糊不清的喊了您一声爹。

父亲,说起这些,我心里还是痛。曾经是只为自己痛,现在……也为您痛,为您和我一起痛。痛得我浑身发冷……算了,还是说些别的吧,说说我们是怎么怀念您的吧。我刚才说了,母亲天天都念叨着你,要遇到逢年过节,那就有她忙乎的。她总是提前几天请人给您念佛,织纸钱,包白袋,准备好吃的;到了日子,不由分说要我们都回去,给您做法事,陪您过节日。今天是您的大节日,一周年,母亲一个月前就通知我,要我取消任何事情,必须回去好好给您张罗一个隆重的祭祀活动。今天我回到家,见母亲一脸菜色,疲倦得很,但眼睛还是非常亮,眉头挂着喜色。二姐说,母亲想到今天要给您过大节,兴奋得一夜没睡。她是不是觉得今天可以会到您呢?

父亲,您想想,有这样一位母亲在,您哪能离得开我们?离不开的,您去了哪里都在家里。在我们眼前耳边。在我们嘴里心里。父亲,您可能不知道,这一年中母亲曾多次把我当作您,冷不丁见到我总说:我以为是您爹回来了呢。父亲,您真不该这么早走,您走了可把我们母亲掏空了,害苦了,整惨了。她已经没有自己的生活,她活着就是想您,无时不刻都在相思您、念叨您。父亲,说真的您让我很羡慕,有这么好一个老伴,不论去了哪里都把您放在心坎上。父亲,要我说,您这辈子真活得挺值挺值的,至少有一个人完全在为您活,您活着她寸步不离您,死了照样天天守着您。

今天,我们给您送去了很多东西,五大包的纸钱,烧了一小时才烧完。天凉了,山风神出鬼没,刮得纸灰满天飞。母亲说这样好,飞得越高越远,您取得越多。这些纸钱用的都是上好的嫩竹纸织的,焚烧后灰烬白白的。母亲又说这样好,越白净说明您在阴间活得明白清爽。母亲还要我们在灰堆上念经、盖手印,男左女右,先男后女,讲究之多,操作过程之复杂、之庄重、之细致,让我一时觉得您没有死,只是在远方。我们还给您捎去好多吃的,有甜米果、纸包糖、苹果、蜜饯、柿子,都是您最爱吃的。您爱吃甜食,记得五年前夏天您住院,医生不准您吃甜食,熬了几天您心慌得不行,叫我去买纸包糖。我买了一袋大白兔,您像个孩子一样,一口气连吃十粒,我几次劝您别吃,最后被您臭骂一顿。您说您已经快八十岁了,活够了,不怕死了。您真的不怕死吗父亲?您经常念叨死亡,对死亡不屑一顾,是因为对我们子女失望吗?

我想,至少我是让您失望的。外人看来我功成名就,有我这个儿子是您的福气,我一定给过您很多荣耀和温暖。可事实上很长一段时间,我给您的都是气恼,是冷漠,是对立,是敌意。说真的,父亲,那一次您真把我打伤心了,打坏了,良心道德都坏掉了,连老子都不认了。我恨您,是那么清晰,那么铭心,那么久久不息。三十五岁以前,我一直把您当仇人看,我对您只有一个念头,就是要离开您,要用不敬来反叛您、惩罚您。所以,十七岁我离家上学,有意走得远远的,并且不给您写信——整整十多年,我写信抬头总是只写母亲,不提您。我这是故意的,我要报复您!每次探亲回家,我给母亲从穿的买到用的、吃的,就是不给您买一盒烟、一袋糖,以致母亲都看不下去,常以我的名义偷偷送您香烟、衣裳。结婚那么多年,我也从来没请您去我家作过客,甚至,我把姓名都改了……想起这些,父亲,我真觉得自己是个混蛋,怎么能这样对待您?您是给我生命的那个人,纵然曾经粗暴地打骂过我,我又怎么能如此深刻地记恨您,报复您?

我羞愧!

还是别让我羞愧,说一些我孝顺您的事吧。我已记不得具体时间,应该是1999年,这年春节您摔了一跤,差点去世。当时我自己也做了父亲,孩子一岁零九个月,第一次回去看你们。说来没人相信,不可思议,孩子第一次回去看爷爷奶奶,这么大的事,我首先是拖了又拖,拖到孩子快两岁才成行;其次是我居然没有陪同,只让孩子和他妈回去。这件事足以说明我和您僵持的时间有多长、程度有多深。也许我做的太过分了,老天爷看不下去了,要造一些事来教训我。第一件事就是您摔跤,和死亡会了一次面;第二件事是,您摔跤住院的事给小家伙留下太深的印象,从老家回来后他经常在我面前伊伊呀呀地说:爷爷,摔跤,打针,哭……一而再,再而三。他仿佛是老天爷派来的使者,不停地刺激我、催促我,回去看您。终于有一天,我悄悄地回去看您了。这是我第一次专程为您回家!也许是您死亡的钟声敲碎了我的愚顽,也许是我为人父的辛苦唤醒了我的良心,也许是老天爷……总之,从那以后,我才开始和您缓和关系,我坚持每个月给您打一个电话,一年回去看您一回,还同您约定了一个旅游计划。我想让您生前把东南西北几个大城市都走一下,看看外面的世界,也尽尽我的孝心。可您突然发病了,最后只去了北京上海,广州香港成都西安都没去成。这事我现在都还在后悔。其实还是我不坚决、不抓紧,拖沓了,松怠了。我要知道您后来会得那个病,我一定会放下所有事情,陪您去走完这几个城市。所以,我现在常对人说,尽孝一定要趁早!

2008年,四川发生汶川大地震,您知道那时我还在成都,但已准备调去北京工作,三月份新单位已经调走我档案。就在我即将去新单位报到之际,我身边发生了那场大地震,有几十万人经历了生死离别。有一天我去灾区走访,看到那些悲痛的老人,我哭得不行,因为我想起了您——每一个老人都是您哪!那一年您已经八十一岁,可我还从没有在您悲伤的时候安慰过您,没有在您卧病不起时像您曾经抱过我一样抱过您,没有为您洗过一次脚,没有为您剪过一回指甲……没有,没有,我没有为您做的事太多!就在那一天,我毅然决定不去北京,我要回来陪您度过最后的岁月。尽管我以最快速度重新办理了调动手续,当年八月就调回到杭州,但我怎么也没想到,老天爷会这么惩罚我:当我回到您身边时,您已经认不出我!您得了老年痴呆症,连母亲都不认识了。我后悔回来得太迟,也庆幸自己在您最需要我的时候回到了您身边。

父亲,我现在变得越来越宿命,有些事我无法理解,比如您我之间最终也没有一个完美的结局,我总觉得这是命。说真的,自从您病倒后我特别怕您死,我要赎罪,我要补错。我欠您的太多,我要还给您。我确实也这么做了,三年里,每个周末,不论在哪里,不论有多忙,我都会赶回去服侍您,喂您吃饭,给您洗脚,抱您上床,给您按摩,陪您睡觉,大声呼喊您。母亲说,您偶尔会有清醒的时候,我这么做就是盼望您某一刻清醒过来,看到我在服侍您,知道我在忏悔,在赎罪,然后安慰我一下,让我知道您最后原谅了我。您不能说,对我笑一下也行,我需要您一个认可,哪怕是一个象征性的认可,一个一笑泯恩仇的笑容。事实上,三年里,除了母亲,我陪您说话的时间最多,可您对其他亲人都清醒过、笑过、说过话,就是不给我机会。有一天,您出奇的连续清醒了几个小时,母亲紧急地给我打电话,我紧急地赶回去,想赶在您清醒前看到您,和您说说话,看您对我笑一笑。可就在我进门前几分钟,您突然又回去了,回到那种一成不变的蒙昧状态,见了我毫无表情,一声不吭,像一块石头对着一根木头。那一天,我趴在您怀里失声痛哭,您一如既往地无动于衷,在我眼泪和哭声中睡着了。我的天哪,为什么不给我这几分钟!我想只要我早回去几分钟,看到我那么悲伤地哭泣,那么泪流满面的样子,您一定会替我擦去泪水,安慰我您已经原谅了我。那样就好了,完美了,我今天也就不会这么难过了。

父亲,我现在真的很难过,真的难过,太难过了。父亲,您一辈子给了我很多,我想最后再要一点,要您一个清醒的笑容,一个确凿的认可,一声安慰,一声原谅,一个父子情深的拥抱。可您没有给我,父亲,您就那么走了,没有给我一点点,连一个轻浅的笑容和抚摸都没有。父亲,您是给不了还是不想给我?父亲,给我吧,给我吧,您无法想象,这对我意味着什么?我将永远对您有一种负罪感,一种羞愧。父亲,给我吧,我恳求了,今天晚上就给我,在梦中,我等着……

这也是几年来麦家唯一发表的文字,他似乎被父亲去世的悲痛击跨了。 2014年3月18日,时隔12年后,《解密》英文版被收入英国“企鹅经典”文库,由企鹅出版集团和美国FSG出版公司联袂出版,上市24小时即创造中国文学作品排名最好成绩:英国亚马逊综合排名385位;美国亚马逊综合排名473位,列世界文学图书榜22位。排名一度冲进美国亚马逊图书总榜前20 名,列世界文学图书榜第1名。此前,中文作品在美、英亚马逊图书综合排名极少进入前一万名,大部分中国作家排名都在十几万甚至几十万名之外。

良好的销售引发《纽约时报》《泰晤士报》《卫报》《经济学周刊》《华尔街日报》《独立报》《新共和》等40多家世界主流媒体的关注和好评。 《华尔街时报》评价它是“一部可读性和文学色彩兼容并包的佳作”,《经济学人周刊》盛赞它是“一部伟大的中文小说”。

同年6月,《解密》西语版由西语第一大出版社PLANETA作为年度头号畅销书推出,首印三万册,使麦家跻身国际畅书作家。

目前,《解密》《暗算》等作品相继与美国、英国、西班牙、法国、俄罗斯、德国、以色列、土耳其、波兰、匈牙利、瑞典、捷克等国家的30多家出版社签约,还包括加泰隆尼亚语和希伯莱语。

2014年12月6日,《解密》被英国《经济学人周刊》评为“年度十佳小说”。